Literatura

e inteligencia artificial.

Cuánto

vale nuestro lenguaje entrenado

Conferencia en el Centro Andaluz de las Letras, Málaga,

21/04/2023

Internet es la nueva

propietaria de los textos y los autores, entendidos como obras de arte, son su

combustible.

Hernán

Vanoli (2019, p. 22)

1

Esta charla

debería tratar sobre los múltiples cambios que la tecnología ha provocado en la

literatura en la actualidad, recordando que la llegada de los instrumentos de

escritura en la antigüedad, o de la imprenta en el siglo XV, fueron también

hechos tecnológicos de gran relieve en sus respectivas épocas. Luego se citarían

algunos ejemplos de grandes clásicos que dieron cabida a la técnica en sus

obras, de Franz Kafka a Samuel Beckett, o que diseñaron sus propias

herramientas de escritura, como la máquina de papel continuo de Juan Benet o el

rollo de télex mecanografiado de Jack Kerouac. Seguiríamos después comentando

la creciente dimensión “textovisual” de la literatura, luego recogeríamos la

influencia de los formatos informáticos y su ciberretórica, de ahí nos

moveríamos a la literatura exclusivamente digital y acabaríamos en La escritura a la intemperie (2021), es decir, en

el inmenso corpus de escrituras, a medio camino entre la literatura y el

amateurismo expresivo, que llena el mundo digital de prácticas escriturarias

que redimensionan lo que antes era campo literario. Aquí felicitaríamos a

Salvador Gutiérrez Solís por sus hábiles cuentos semanales presentados como

hilos de tuits en Twitter (@gutisolis), donde consigue sin dificultad diez

millones de impresiones, que aseguran un número millonario de lecturas; o

alabaríamos la capacidad de convocatoria de Alberto Chimal para poner a

escribir a miles de personas; o la sana pulsión crítica de Ariana Harwicz en

Twitter; o el ingenio de los estados de José Luis Zárate o Juan Varo en

Facebook, o las performances de la poeta Rocío Cerón, que comparte a veces en

su cuenta de Instagram.

Este era mi plan original: un panorama abierto

y positivo, con alguna puntualización crítica, porque la función de la crítica

literaria es poner en crisis, valorar, sopesar. Pero he variado de planes,

porque un fenómeno del que todos han oído hablar hasta la saciedad en los

últimos meses me fuerza a postergar todas esas sugestivas posibilidades de

discusión y a centrarme en una sola rama de la tecnología y su posible

influencia en la literatura. Esa que hoy llamamos inteligencia artificial o IA.

2

Contamos con

numerosos testimonios literarios de la inteligencia mecánica. Uno de los más

hermosos es la máquina de Elena de La ciudad ausente de Ricardo Piglia.

Según la novela, esa máquina ha sido construida para conservar la memoria de

Elena de Obieta, la esposa tempranamente fallecida en 1920 del escritor

Macedonio Fernández, pero también atesora varios subtextos literarios,

constituyendo una “una increíble máquina macedonio-puigueano-benjaminiana” de

narrar, según la descripción de Claudia Kozak (2008). La máquina, que habla en

voz alta dentro de un Museo, conserva lo mejor de Elena y de la cultura literaria

occidental, y de hecho el hermoso parlamento final es, a su vez, un homenaje al

término del Ulysses de James Joyce, puesto que Elena está recordando,

además de a sí misma, al personaje de Molly Bloom que cierra con su monólogo el

Ulysses. Les leo un fragmento del cierre:

Sé que me abandonaron aquí,

sorda ciega y medio inmortal, si solo pudiera morir o verlo una vez más o

volverme verdaderamente loca, a veces me imagino que va a volver y a veces me

imagino que voy a poder sacarlo de mí, dejar de ser esta memoria ajena, interminable,

construyo el recuerdo pero nada más. Estoy llena de historias, no puedo parar,

las patrullas controlan la ciudad y los locales de la 9 de Julio están

abandonados, hay que salir, cruzar encontrar a Grete Müller que mira las fotos

ampliadas de las figuras grabadas en el caparazón de las tortugas, las formas

están ahí, las formas de la vida, las he visto y ahora salen de mí, extraigo

los acontecimientos de la memoria viva, la luz de lo real titila, débil, soy la

cantora, la que canta, estoy en la arena, cerca de la bahía, en el filo del

agua puedo aún recordar las viejas voces perdidas, estoy sola al sol, nadie se

acerca, nadie viene, pero voy a seguir, enfrente está el y desierto, el sol

calcina las piedras, me arrastro a veces, pero voy a seguir, hasta el borde del

agua, sí. (2019, p. 167)

Si nos conmueve este fragmento al

llegar al final de la novela es porque es profundamente humano. Tras la máquina

sentimos a la Elena de Obieta real, y también al personaje de Elena, a cuya

memoria está dedicada la máquina parlante, así como al resto de personajes de La

ciudad ausente y, por último, al propio Ricardo Piglia. Capas y capas de

humanidades reales y de textos escritos por personas de carne y hueso acumulan

su emotividad en esa página. Lo mecánico actúa como un espejo de contraste,

pues imaginar esa máquina en medio de un Museo, abandonada, emitiendo un

discurso tan vibrante, intensifica la emoción, en vez de apagarla. Como diría

Greene, es El factor humano lo esencial en cualquier cacharrería que

aparezca en una obra literaria; sin ese temblor no hay nada.

La irrupción brutal de la última

versión de Chat GPT como tecnología de inteligencia artificial nos ha regalado en

los últimos meses miles de testimonios de texto caracterizados por dos

elementos esenciales: su sorprendente corrección gramatical… y su carencia de

cualquier temblor, no solo emocional, sino también estético. Porque, como dije

alguna vez, a la hora de escribir lo correcto es lo escolar, lo

infantil, lo pautado, lo que te enseñan en el colegio. El programa escribe como

lo hacíamos quienes cursábamos el bachillerato de los planes antiguos (no puedo

hablar de los bachilleres actuales, porque no sé cómo redactan). El sistema

comete multitud de errores semánticos, es fácil de engañar y manipular (las

redes se han llenado de ejemplos), ofrece datos equivocados, se inventa fechas

y títulos de libros y ha generado notables escándalos al atribuir falsos delitos de acoso sexual a un

profesor o revelarse

sus problemas de seguridad. No es el

único caso polémico de IA.

De hecho, en lo que respecta al

contenido, la hipercorrección anodina de Chat GPT está dando lugar, en un país

más crítico que el nuestro, Francia, a la acuñación de una interesante

expresión: cuando alguien da un discurso en público sin sustancia ni interés,

repetitivo y como calcado de un modelo, se dice que “parece escrito por Chat

GPT”.

Sin embargo, desde el principio se ha

especulado con posibles aplicaciones literarias de este producto. Y aquí entono

el mea culpa, pues en una charla impartida por videoconferencia en el

marco del ciclo “Remanentes” de la Cátedra Max Aub de la UNAM de México, en

noviembre 2021, expuse un poema creado por GPT-3, instigado por Duncan Anderson (2021), sobre el Covid-19 como

ejemplo de prácticas de escritura no creativas (uncreative writings, un

terreno de experimentación literaria desarrollado con especial denuedo en los

últimos años). Ese mismo año había publicado en Mecánica (2021) el

“Procedimiento del Gran Voc”, un poema creado con traductores automáticos, a

partir de un poema surrealista de André Breton. Pero ambos fueron ejemplos

puntuales, ubicados en el marco de dinámicas experimentales, como también lo

hace Jorge Carrión en su reciente libro Los campos electromagnéticos.

Teorías y prácticas de la escritura artificial (2023), donde lleva a

cabo una compleja reescritura de Los campos magnéticos (1920) de Breton

y Philippe Soupault, con la ayuda de los ingenieros e informáticos del Taller

Estampa.

Lo que me preocupa es la naturalidad

con que se está aceptando el uso de Chat GPT en general, y los recientes

planteamientos sobre su incorporación “natural” a la experiencia

literaria, como un recurso, herramienta o ayuda. A ello contribuye el

“entusiasmo” (Remedios Zafra) con que a veces actuamos en el campo digital. He

visto en redes a numerosas personas del mundo de la escritura compartir

capturas de imagen de sus conversaciones con Chat GPT, y toda curiosidad es

sana. Pero, superado el umbral de las probaturas e inquietudes, me gustaría

compartir algunas perplejidades que me suscita el hecho de que se acepte el posible

uso del chat sin haberse planteado algunas cuestiones previas.

La primera, que no me parece baladí, sería

esta: ¿al servicio de quién nos ponemos cuando lo utilizamos como

escritores?

La segunda, ligada y complementaria,

es, ¿quién ayuda a quién cuando una persona creativa utiliza Chat GPT?

La tercera es tan peliaguda que simplemente la apunto, para que cada

cual (se) la responda: ¿para qué queremos ser escritores?

2

La

inteligencia artificial sí puede cambiar cosas en la práctica de este oficio,

pero usarla quizá suponga rechazar la idea de la literatura como oficio.

Para mí y para muchos de quienes estamos aquí escribir es un oficio porque “recuerda”

a un trabajo, porque tiene todo lo malo que un trabajo tiene, pero casi nada de

lo bueno; para empezar, rara vez se obtiene un estipendio o un sueldo por

escribir. Ello impide denominarlo trabajo, a menos que seas un superventas y se

te recompense bien cada línea escrita. Pero un escritor real no publica todo lo

que escribe. Una escritora de verdad rompe, rechaza, guarda bocetos de libros,

a veces libros terminados, en su cajón. Toda esa escritura se ha realizado por

puro oficio, dentro una visión que hoy diríamos “romántica” de la escritura,

pero que se remonta a la Antigüedad, donde el resultado de lo dictado por la

musa era una especie de comunicación con los dioses, un chat celeste que

permitía a los vates grecolatinos o persas saber qué pensaban las divinidades,

sin imaginar que esas divinidades residían en su interior. Algo que, si nos

paramos a pensarlo, es tanto o más milagroso.

Escribir supone tomarse muchas

molestias; elaborar notas, leer, documentarse, abocetar líneas de tiempo

narrativo, pergeñar los personajes en fichas con sus ideas, manías y

características, diseñar posibles líneas argumentales, montar la trama

novelesca, preguntarse continuamente a través de la técnica del “y si”: y si

quito esta parte, y si este personaje se vuelve zombi, y si el alcalde fuera

transexual, y si el mar tuviera color negro, y si alguien se vuelve loco leyendo

libros y sale al mundo a caballo a desfazer entuertos. Esa entrega de estar uno

disponible durante años para una novela, sin saber siquiera si va a publicarse,

o no, solo es posible si se carece de una visión instrumental y economicista de

la escritura; es una tensión constante y obsesiva pero que no garantiza

alimento ni sostén, en un tiempo donde cada movimiento parece precisar de una

inmediata conversión en dinero. Por tanto, es necesario poseer un temple

especial para considerarse novelista, ensayista o poeta: pone en escena a una

persona que desprecia el tiempo. En la era de la máxima angustia por la rentabilidad

cronológica, quien escribe es alguien a quien no le importa perder meses o años

de su vida a cambio de la mera escritura, que renuncia a su ocio por el oficio

literario.

Pero también hay personas que escriben

y que carecen de ese temple; voces que no tienen esa dedicación, ni esa visión

de la escritura como oficio. Algunas son escritores amateurs y otras, no nos

engañemos, son escritores más o menos profesionales, algunos de ellos muy

conocidos. Les guía una parte de afición y otra parte, legítima, radicada en

una visión instrumental y economicista del hecho literario. Seguramente es a

estos últimos escritores, a los que llamaremos “profesionalizados” —porque profesionales

somos todos quienes hemos publicado algún libro en editoriales de distribución

nacional—, a quienes la inteligencia artificial puede servirles de mucho. Como

he explicado antes, la literatura, especialmente la escritura de novelas, tiene

un gran componente de esfuerzo técnico, imaginativo, documental, compositivo y

componedor, dubitativo, organizativo, contemplador de variantes. Esos esfuerzos

suelen tener lugar sobre todo en las primeras fases de ideación y planeamiento

de una novela, cuando la historia está en penumbra por no haberse decantado aún

la línea de fuerza; cuando el libro, como diría Borges, es todavía un jardín de

senderos que se bifurcan. Por lo que vemos acerca del uso de Chat GPT y

tecnologías similares, es justo ahí donde la inteligencia artificial puede ser

utilizada como forma de abreviar esos quebraderos de cabeza y de ofrecer

posibilidades y recursos al escritor en ciernes.

Nunca he sido una persona cerrada al uso de las tecnologías en la

escritura; creo que precisamente por ese motivo se me ha invitado a dar esta

charla, y por eso no voy a decir que buscar ayuda en estos programas sea

ilegítimo, o que suponga una actitud desorientada respecto a la literatura.

Pero me gustaría hacer algunas consideraciones, para favorecer la reflexión,

porque creo que lo que distingue a la literatura sobre otros oficios es

precisamente su eterna autocrítica y el constante repensado de sus

procedimientos y de sus parámetros de actuación, algo inequívocamente sano en

cualquier esfuerzo intelectual.

En primer lugar, hay que dejar

constancia de que el tipo de ayuda proporcionado por estos sistemas de

inteligencia artificial nada tiene que ver con la ayuda meramente técnica que

podemos obtener de un procesador de textos como el Word, o de la posibilidad de

maquetar los textos o incluir imágenes en ellos, o con la libertad de hacerlos

circular en internet. Todas estas son tecnologías diríamos canalizadoras, vehiculantes,

conformadoras o transportadoras de los textos, pero no creadoras de los mismos.

En segundo lugar, y desde una

perspectiva más profunda, hay que pensar que estos sistemas, como Chat GPT, son

el resultado del trabajo a partir de innumerables bases de datos compuestas por

textos tomados de internet y de otras fuentes, lo cual significa que han sido

entrenadas por los textos de cualquiera, quizá por nuestros propios textos, sin

haberlo sabido, sin habernos pedido consentimiento, sin habernos compensado

económicamente por ello, robándonos la autoría y disimulándola mediante

estrategias de parafraseo. Son el producto de un latrocinio empresarial, de un

robo a gran escala, que no solo no es penalizado, sino que es premiado por

millones de usuarios, que con sus innumerables preguntas y consultas no hacen

más que afinar el sistema y perfeccionarlo. Gratis y sin compensación, por

supuesto. Cuando pensamos en Chat GPT como una “herramienta”, ya estamos

haciéndole el juego, ya hemos cedido parte del terreno; yo siempre pienso en su

página como una empresa, pues eso es lo que es: es el principal producto

de la lucrativa empresa Open AI. Según la Wikipedia española, Open AI es una

organización sin ánimo de lucro, pero ese dato es falso. Nació de ese modo,

pero en 2019 pasó a ser una empresa y a principios de 2023 Microsoft hizo una

millonaria inversión en ella. Hoy tiene 375 trabajadores y se prevé que a

finales de año obtenga unos beneficios de 200 millones de dólares. Aquí es

donde creo que deberíamos reflexionar las personas que nos movemos en el ámbito

de la literatura, quizá podríamos llevar a cabo una meditación, no se asusten,

de tipo ético. Y hacernos, al menos, dos preguntas. La primera: ¿quiero ser “ayudado”

por una empresa cuyo producto estrella se ha creado utilizando sin permiso

textos de millones de personas, quizá nuestros propios textos? La segunda:

cuando recibo ayuda de este producto, o de otros similares, para crear, ¿qué

idea sobre la creación tengo?

Esta última es más compleja de lo que parece y voy a intentar

explicarla con más detalle. Las redes “neuronales” de deep learning (una

variante avanzada del machine learning) o aprendizaje profundo lo

que hacen es buscar leyes generales en los corpus o bases de datos

textuales, eliminando singularidades únicas o exóticas, en aras de unos

parámetros útiles para ser entendidos y utilizados en cualquier contexto (como

me apuntó Francisco Ruiz Noguera tras la charla, funciona como un lecho de

Procusto, mutilando las extremidades que sobresalen). Es decir, que propenden a

conformar un sistema lingüístico que garantice que, si le preguntamos al chat

por el sentido de la esperanza, nos responda más o menos que la esperanza es el

“estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea”,

que es la primera acepción que le da el Diccionario de la Lengua Española,

sin que podamos aguardar que el chat nos diga que “la esperanza es una cosa con

plumas” (“Hope is the thing with feathers”), que es la definición de la poeta

Emily Dickinson. De la misma forma, es impensable que el chat entienda como

viable que un “formidable de la tierra bostezo” haga referencia a una gruta en

una montaña, como lo usa Góngora en el Polifemo. Esos usos “desviados”

de la lengua no son del interés del programa, que está diseñado para borrarlos,

para homogeneizar y encontrar una especie de esperanto operativo, comprensible

y práctico, instrumental. Lo que hacen los programas de inteligencia

artificial, al crear esta gigantesca sopa boba de lenguaje, tan correcto

gramaticalmente como intelectualmente insustancial, es decir que ningún texto

vale nada, que los textos solo cuentan en cuanto bolsas de lenguaje, que las

obras no tienen individualidad ni valía, que no debe existir personalidad en

las páginas, que todo da igual. Al mezclar todos los textos, Chat GPT los

iguala, desvelando que para él no importan (pero su producto sí que vale, por

eso la versión premiun de Chat GPT es de pago). Javier Moreno, en su

ensayo El hombre transparente. Cómo el ‘mundo real’ acabó convertido en Big

Data (2022, p. 167) recordaba el personaje de Edgar, un sistema de IA de la novela Exégesis (2008),

de Astro Teller, que “tiene problemas […] para entender a Shakespeare, para

diferenciar una tragedia de una comedia”. En otras palabras: nuestro lenguaje entrenado

literariamente no sirve de nada, es intercambiable, es lo mismo un poema de

Dickinson que una discusión sobre carpintería en Twitter; pero lo que ellos

hacen, su producto, eso sí que vale, porque cuesta dinero.

Como escritores, como pensadores, como personas con sentido crítico,

¿eso no nos dice nada? ¿No salta ninguna alarma? ¿Nos quejamos de las

comisiones de los bancos, o de lo que suben el aceite o la cerveza, minorando

nuestra capacidad adquisitiva, pero nos da igual que nuestras creaciones se

devalúen al infinito? ¿Nos solidarizamos con los agricultores, a quienes se les

paga cada vez menos por sus imprescindibles materias primas, pero damos cancha

y regalamos literalmente nuestros textos, nuestra materia prima? ¿Pedimos ayuda

creativa a una empresa que le ha quitado todo valor a nuestras creaciones? ¿Por

qué tenemos que colaborar con nuestros enterradores? ¿Por qué dejarles entrar

en una casa, la de nuestra creación, que no estiman en absoluto y que solo valoran

en cuanto lenguaje entrenado del que pueden extraer aún más

entrenamiento para sus algoritmos? ¿Por qué no puede haber un espacio al margen

de lo empresarial, libre de hiperproductividad, por qué producir por producir y

escribir por escribir? Si nadie nos obliga —de momento— a utilizar la IA, ¿por

qué nos obligamos nosotros mismos a utilizarla? ¿Por qué forzarnos a escribir igual,

sobre una plantilla, en vez de hacerlo a nuestro aire y en nuestro estilo? En

su reciente Teoría del arte y cultura digital (2023), Juan Martín Prada

escribe: “cabe esperar de las prácticas artísticas, siempre problematizadoras

de los modos de producción de diferencia, una llamada de atención sobre

las limitaciones de los modelos sobre los que tienen lugar los procesos de deep

learning, en los que la singularidad se ve siempre sometida al cálculo de

la norma media” (p. 74). Y la buena literatura, como expliqué en mi

ensayo de 2006, se forma a base de Singularidades, nunca a partir de

homogeneidad deslavazada.

Y todavía voy más allá. Esa homogeneización lingüística, esa

ultracorrección sintáctica, ese adocenamiento con el que estas redes de

inteligencia artificial han sido entrenadas, pueden tener nefastos efectos

creativos. Las ideas que sugieren, por lo que he podido comprobar y leer, son

también adocenadas y previsibles, precisamente porque esa previsibilidad es lo

que se buscaba al crearlas. El chat no miente, da lo que se le pide: un texto

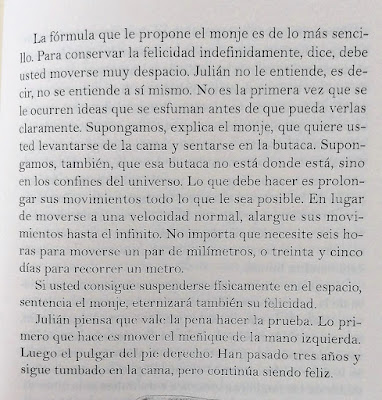

común sobre cualquier cosa. Veamos un ejemplo; le pedí un argumento de novela basado

en la idea “chico conoce chica”, esquema con el que, según decía Camilo José

Cela, se puede escribir La cartuja de Parma (1839) de Stendhal.

Este es el resultado:

[Pincha sobre la imagen para verla mejor]

Si le pides un argumento novelesco, la IA te da obviedades, esquemas de

género romántico, mimbres de novela comercial, mainstream, ideas de

primero de taller literario, absolutamente inocuas. En consecuencia, no hay que

tener miedo de lo que se les pueda ocurrir a las redes de IA, porque incluso si

fueran diseñadas para escribir algo “raro”, “distinto” y diferente de lo que

existe, lo que producirían sería esquemas discursivos parecidos a los de la

mala escritura experimental; ese tipo de galimatías ilegibles que confunde la

novedad literaria con la novelería.

Nuestro lenguaje entrenado de escritores no solo es el fruto de una

interiorización psicológica del discurso escrito, es vástago de una decantación

durante décadas de ideas propias, lecturas, contaminaciones ideológicas

diluidas y destiladas, reflexiones sobre el propio oficio y sobre el propio

estilo, decisiones conscientes guiadas por apetitos estéticos, pulsiones

psíquicas que se dejan aflorar y se conforman y reconforman en el folio en

blanco. También tiene que ver con la “consciencia de la mortalidad”, como

apunta agudamente Javier Moreno (2022, p. 247), de la que carecen las máquinas

y los sistemas. Las máquinas, que conectan con todo, no pueden conectar con

nuestra ansiedad de supervivencia en los textos. Si no sienten ni comprenden

afectivamente lo que hacemos, ¿para qué pedirles ayuda, para qué cederles la

iniciativa? Si nos paramos a pensarlo, ¿tan desesperados estamos los escritores

que aceptamos cualquier recomendación, sin pararnos a pensar que esa misma idea

puede ser ofrecida a la siguiente persona que la solicite en Teruel, Kazajistán

o Ciudad del Cabo? ¿No nos preocupa que dentro de unos años todas las novelas

sean parecidas o, en algún caso, iguales? Es cierto que la literatura,

desde el principio de los tiempos, se ha alimentado de más literatura, pero las

lecturas que influían a las mentes escritoras habían sido escogidas por estas

con cuidado: eran bien digeridas, eran sopesadas, pensadas y procesadas,

y siempre se esperaba un cierto giro creativo a partir de los modelos tomados, un

plus de destreza o exceso de sprezzatura, un salto eficaz y personal

sobre las historias leídas o desde los textos clásicos. Pero usar Chat GPT o

productos similares implica partir de malas ideas, de esquemas

narrativos anodinos, mil veces vistos y leídos. Es como escribir con planilla

de caligrafía infantil: está bien cuando tienes 7 años, pero queda un poco raro

cuando tienes 27, y no digamos 57 o 70. Utilizar este producto empresarial, ¿no

supone aceptar tus limitaciones? A lo mejor, si necesitas un programa para

escribir, es porque no eres un escritor de verdad. En tal caso, ¿para qué

hacerlo? ¿Por dinero? No lo creo, hay profesiones más rentables con menos

esfuerzo. Y, si lo que te mueve a escribir es buscar prestigio, ¿crees que esas

ideas mecánicas, escolares y adocenadas van a ayudarte a crear un libro que te

aporte prestigio intelectual? Lo que producirán será justo el efecto contrario:

lo que dirán de ti es que, como novelista, eres tan deficiente que necesitas

ayuda de otros, de todos, de la sopa boba de la textualidad diluida por una

empresa. Usar estos programas para competir con escritores de verdad, ¿no es

una especie de dopaje cutre para paliar la falta de talento? Subamos el monte Tourmalet

de la escritura a pelo, si es que podemos, a solas con nuestro propio esfuerzo,

gozando de cada pedalada, sudando en cada curva. Allí, en la cima, esperan las

escritoras, los poetas, dramaturgos y ensayistas de todas las eras que

encontraron dentro de sí, en su imaginación, todos los recursos que necesitaban.

Libros

citados

Anderson, Duncan, "When AI Writes Poetry", Humanise, 13/01/2021.

Carrión,

Jorge y Taller Estampa, Los campos electromagnéticos. Teorías y prácticas de

la escritura artificial. Buenos Aires: Caja Negra, 2023.

Kozak,

Claudia, “Poéticas mediológicas en la literatura argentina del siglo XX.

Posiciones/Variaciones/Tensiones.” En Ficciones de los medios en la periferia. Técnicas de comunicación en

la literatura hispanoamericana moderna, editado por Wolfram Nitsch/Matei

Chihaia/Alejandra Torres, 339–356. Köln: Universitäts und Stadtbibliothek Köln,

2008.

Martín

Prada, Juan, Teoría del arte y cultura digital. Madrid: Akal, 2023.

Mora,

Vicente Luis, Mecánica. Madrid: Hiperión, 2021.

Mora,

Vicente Luis, La escritura a la intemperie. Metamorfosis de la experiencia

literaria y la lectura en la era digital. León: Universidad de León, 2021.

Moreno,

Javier, El hombre transparente. Cómo el ‘mundo real’ acabó convertido

en Big Data. Madrid: Akal, 2022.

Piglia,

Ricardo, La ciudad ausente. Anagrama: Barcelona, 2019.

Vanoli,

Hernán, El amor por la literatura en tiempos de algoritmos. Buenos

Aires: Siglo XXI, 2019.

Zafra, Remedios, El entusiasmo. Barcelona:

Anagrama, 2017.