Javier García, el director de la revista on line Poesía Digital, me encargó un artículo sobre crítica literaria. Podéis encontrarlo en:

http://www.poesiadigital.es/index.php?cmd=documento

.

domingo, 31 de agosto de 2008

viernes, 29 de agosto de 2008

Yes, we cam. Lectura semiótica del discurso de Barack Obama

De ahí la pregunta de la Ilustración (dice Groys): ¿qué se oculta detrás de las imágenes? Pero una nueva Ilustración debería dar un paso más. Las imágenes nos muestran algo: no vayamos sólo a lo que nos muestran, o a cómo lo hacen, sus condiciones técnicas, incluso a preguntarnos por lo que mostrando ocultan. Sino, más a fondo, a la pregunta más radical: ¿por qué estas imágenes y no otras?”; José Luis Molinuevo, Humanismo y nuevas tecnologías; Alianza, Madrid, 2004, p. 63-64.

[Retoque digital regalo de una amiga]

Ayer hice el esfuerzo de ver el discurso de Barack Obama, aceptando su elección como candidato a la presidencia de los Estados Unidos en la convención del Partido Demócrata, como si fuera José Luis Molinuevo. Es obvio que no puedo pensar como un filósofo especialista en estética tan brillante como él, pero digamos que al menos conseguí pensar como él cuando tenía –pongamos- catorce o quince años. Molinuevo ha dedicado parte de su larga obra de investigación de las formas estéticas de representación a la simbolización visual del poder. Ha “leído” fotografías y películas, documentales y programas televisivos, cuyo contenido era presuntamente artístico pero que, en realidad, escondía un propósito claramente político, ideológico, de transmisión de ideología. Un género que por lo común roza lo panfletario, pero que a veces, y por desgracia, ha creado obras de insólita potencia estética como El triunfo de la voluntad (1934), el documental de Leni Riefenstahl sobre el congreso del partido nazi en 1933, que operó el milagro de un panfleto devenido arte. Ayer, al comenzar el discurso de Obama, los planos de la “sky cam” de la CNN mostraron un escenario azul, enorme, escalonado, que inevitablemente me trajo a la cabeza el monumental escenario erigido por los asesores del partido nazi a la mayor gloria de Hitler. También en este caso estábamos ante la convención de un partido, el demócrata norteamericano en este caso. Por esa razón, algo alertó mi espinazo y me obligó a pensar a lo Molinuevo durante todo el parlamento de Obama, un speech por lo demás sensato, elegante, educado, necesario y bien construido. Pero yo estaba pendiente de otro discurso, el del espectáculo al servicio de la política.

La televisión, todas las televisiones norteamericanas, han contribuido a reforzar, a partir del discurso de Obama, su imagen presidencial, su categoría de líder áulico destinado a llevar las riendas de la nación. Con ello no quiero decir que las televisiones hayan firmado un acuerdo con el partido demócrata, ni siquiera que participen del entusiasmo popular por la en apariencia intachable imagen pública del candidato. No, nada de eso, las televisiones no han manipulado al público. En este caso, han sido los asesores de Obama quienes han hecho el trabajo sucio. Los asesores estudian los medios, conocen a fondo el espectáculo, saben que, como decía Eduardo Haro Tecglen en un artículo en Triunfo en 1978, “ciertos hechos se producen no por sí mismos o por su importancia intrínseca, sino para poder aparecer en televisión”. Alberto Medina, comentando este artículo de Haro, escribe: “El destinatario del gesto y el discurso políticos no es ya el pueblo, sino la cámara. Ésta deja de ser mediadora que difunde un hecho real para convertirse en foco de simulación. (…) El orden de la representación es ahora el auténtico objeto de la política. Ésta se convierte en su propio teatro”[1]. En efecto, ayer asistimos a la escenificación, a la teatralización simbólica, del poder como unidad de destino en lo universal, en este caso de lo universal norteamericano, que es la auténtica categoría de lo global que hemos conocido en el siglo XX y lo que llevamos de XXI. Los asesores de Obama, auténticos Goebbels pacíficos de nuestro tiempo[2], orquestaron las cámaras a la perfección. Les dieron el espectáculo hecho a los realizadores televisivos. Fueron escenógrafos perfectos: elevaron el pedestal del orador, lo pusieron de azul brillante, de azul presidencial y norteamericano; obligaron a Obama a mirar constantemente hacia los lados para que su perfil, tomado por las cámaras, semejara a los de los efectivos iconos de Lenin; le pusieron la corbata roja, que transmite determinación y liderazgo; pusieron a la prensa debajo del candidato, para que las imágenes fotográficas y televisivas lo mostraran épico, grande, monumental; mentalizaron a Obama de que debía de utilizar como fuera la palabra “you”, tú, cada vez que miraba de frente a la cámara. Organizaron la presencia conveniente de judíos, ancianos, gente de color, gays, orientales y mujeres, muchísimas mujeres, en los lugares clave del público, donde sabían que las cámaras buscarían los gestos de reacción. Colocaron a Biden, el candidato a vicepresidente, un “pinganillo” en la oreja para susurrarle cuándo debía levantarse, sonriente y convencido, a aplaudir a su jefe. Fecharon el discurso de Obama justo el día en que se cumplían los 45 años del famoso discurso del “I have a dream”, tengo un sueño, de Martin Luther King. Pusieron tres trajes, con tres tonalidades rosas distintas pero armónicas, a la señora y

La televisión, todas las televisiones norteamericanas, han contribuido a reforzar, a partir del discurso de Obama, su imagen presidencial, su categoría de líder áulico destinado a llevar las riendas de la nación. Con ello no quiero decir que las televisiones hayan firmado un acuerdo con el partido demócrata, ni siquiera que participen del entusiasmo popular por la en apariencia intachable imagen pública del candidato. No, nada de eso, las televisiones no han manipulado al público. En este caso, han sido los asesores de Obama quienes han hecho el trabajo sucio. Los asesores estudian los medios, conocen a fondo el espectáculo, saben que, como decía Eduardo Haro Tecglen en un artículo en Triunfo en 1978, “ciertos hechos se producen no por sí mismos o por su importancia intrínseca, sino para poder aparecer en televisión”. Alberto Medina, comentando este artículo de Haro, escribe: “El destinatario del gesto y el discurso políticos no es ya el pueblo, sino la cámara. Ésta deja de ser mediadora que difunde un hecho real para convertirse en foco de simulación. (…) El orden de la representación es ahora el auténtico objeto de la política. Ésta se convierte en su propio teatro”[1]. En efecto, ayer asistimos a la escenificación, a la teatralización simbólica, del poder como unidad de destino en lo universal, en este caso de lo universal norteamericano, que es la auténtica categoría de lo global que hemos conocido en el siglo XX y lo que llevamos de XXI. Los asesores de Obama, auténticos Goebbels pacíficos de nuestro tiempo[2], orquestaron las cámaras a la perfección. Les dieron el espectáculo hecho a los realizadores televisivos. Fueron escenógrafos perfectos: elevaron el pedestal del orador, lo pusieron de azul brillante, de azul presidencial y norteamericano; obligaron a Obama a mirar constantemente hacia los lados para que su perfil, tomado por las cámaras, semejara a los de los efectivos iconos de Lenin; le pusieron la corbata roja, que transmite determinación y liderazgo; pusieron a la prensa debajo del candidato, para que las imágenes fotográficas y televisivas lo mostraran épico, grande, monumental; mentalizaron a Obama de que debía de utilizar como fuera la palabra “you”, tú, cada vez que miraba de frente a la cámara. Organizaron la presencia conveniente de judíos, ancianos, gente de color, gays, orientales y mujeres, muchísimas mujeres, en los lugares clave del público, donde sabían que las cámaras buscarían los gestos de reacción. Colocaron a Biden, el candidato a vicepresidente, un “pinganillo” en la oreja para susurrarle cuándo debía levantarse, sonriente y convencido, a aplaudir a su jefe. Fecharon el discurso de Obama justo el día en que se cumplían los 45 años del famoso discurso del “I have a dream”, tengo un sueño, de Martin Luther King. Pusieron tres trajes, con tres tonalidades rosas distintas pero armónicas, a la señora y  las dos hijas de Obama. Prepararon el crescendo del discurso y las emotivas y lacrimógenas menciones familiares. Crearon el teatro del poder. Y las televisiones se encontraron el trabajo hecho. El excelente lema electoral de Obama es “Yes, we can”: nosotros podemos. El lema de sus asesores debe de ser: “yes, we cam”. Nosotros, la cámara. Esto no es ni bueno ni malo. Es el mundo en que vivimos. Ese en que la cámara de representantes ha sido sustituida por la representación de la cámara.

las dos hijas de Obama. Prepararon el crescendo del discurso y las emotivas y lacrimógenas menciones familiares. Crearon el teatro del poder. Y las televisiones se encontraron el trabajo hecho. El excelente lema electoral de Obama es “Yes, we can”: nosotros podemos. El lema de sus asesores debe de ser: “yes, we cam”. Nosotros, la cámara. Esto no es ni bueno ni malo. Es el mundo en que vivimos. Ese en que la cámara de representantes ha sido sustituida por la representación de la cámara..

[Notas]

[1] Alberto Medina, “De la emancipación al simulacro: la ejemplaridad de la transición española”, en Eduardo Subirats (ed.), Intransiciones; Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, p. 29.

[2] “La globalización referida a la comunicación nos presenta un poder del que no hay precedentes. En toda la historia de la humanidad no hay precedentes de un poder tan absoluto como el que representa la potencia de los medios de comunicación. (...) Tiendo a pensar, en mis momentos de pesimismo, que Goebbels (...) es el director secreto de la mayor parte de las cadenas de televisión y agencias de publicidad, porque las grandes teorizaciones de Goebbels acerca de la manipulación a través de los medios, son el manual de instrucciones de los medios audiovisuales, periodísticos en menor medida, radiofónicos algo más, televisivos, de una forma abrumadora”; Carlos Colón, en VVAA, Vivir en un mundo globalizado; CajaSur, Córdoba, 2002, p. 51.

miércoles, 27 de agosto de 2008

La crítica como venus mutilada

Germán Gullón

Una venus mutilada. La crítica literaria en la España actual; Biblioteca Nueva, Madrid, 2008.

[Nota previa]

Germán Gullón me menciona positivamente, como narrador, en cierto momento de este libro, algo que quiero hacer constar por si hay lectores quisquillosos -y es sano que los haya-. Como ya hablé bien de su anterior ensayo, en el que no se me citaba en absoluto, me gustaría que fueran ambas cosas (aclaración y precedentes) en mi descargo.

Sobre una imagen de Proust, para quien la crítica era una venus mutilada que debía completarse con el pensamiento de los lectores (algo que tenemos muy claro en este blog), y como “libro de conducta para la crítica literaria” (p. 16) presenta Germán Gullón este ensayo, continuador en parte de las tesis de su excelente Los mercaderes en el templo de la literatura (Caballo de Troya, 2004). Y, en efecto, a lo largo de sus páginas se van desgranando recomendaciones para ejercer este extraño oficio de crítico, unas de tipo técnico, otras de tipo ético. Entre las primeras, sugiere el autor no llevar a cabo vendettas personales aprovechando el espacio crítico disponible (p. 58), elaborar la aportación personal con autenticidad y coherencia (p. 59), o tener en cuenta que “vivimos atravesados por una cultura multimediática, a la que es imposible volver la espalda” (p. 70). La posición de “francotirador” de Gullón, profesor en una universidad holandesa, le permite hablar con una infrecuente libertad de los problemas y taras tanto de la literatura española como del modo en que nuestros críticos hablan o hablamos de ella. Lo que no significa que Gullón utilice un tono pontificador o condescendiente, sino todo lo contrario, ya que también se llevan a cabo sugestivas autocríticas a la profesión: “una obligación ineludible del crítico es cortar el patrón interpretativo con holgura de formato para que la obra examinada (…) reciba un tratamiento abierto. Muchas veces, cuando el contexto de una obra nos elude, los críticos pecamos de injustos por ignorantes” (p. 61). De esto hemos tenido recientemente numerosos ejemplos, cuando los vetustos críticos de los suplementos al uso intentan acercarse a la obra de narradores jóvenes, por ejemplo. No siempre es el autor tan concreto, por desgracia; en numerosas ocasiones se ponen ejemplos, abstractamente descritos, de malos usos críticos, de corruptas actuaciones públicas, de errores de gestión cultural, etc., que quizá por no completarse con los necesarios nombres propios y fechas pierden por completo su eficacia. En un ambiente viciado como el español, sólo la acusación hecha ya con sus destinatarios precisados puede tener algún tipo de efecto; en los demás casos, los posibles descritos se sacuden la solapa y alegan el consiguiente está hablando de otro, no de mí.

Sobre una imagen de Proust, para quien la crítica era una venus mutilada que debía completarse con el pensamiento de los lectores (algo que tenemos muy claro en este blog), y como “libro de conducta para la crítica literaria” (p. 16) presenta Germán Gullón este ensayo, continuador en parte de las tesis de su excelente Los mercaderes en el templo de la literatura (Caballo de Troya, 2004). Y, en efecto, a lo largo de sus páginas se van desgranando recomendaciones para ejercer este extraño oficio de crítico, unas de tipo técnico, otras de tipo ético. Entre las primeras, sugiere el autor no llevar a cabo vendettas personales aprovechando el espacio crítico disponible (p. 58), elaborar la aportación personal con autenticidad y coherencia (p. 59), o tener en cuenta que “vivimos atravesados por una cultura multimediática, a la que es imposible volver la espalda” (p. 70). La posición de “francotirador” de Gullón, profesor en una universidad holandesa, le permite hablar con una infrecuente libertad de los problemas y taras tanto de la literatura española como del modo en que nuestros críticos hablan o hablamos de ella. Lo que no significa que Gullón utilice un tono pontificador o condescendiente, sino todo lo contrario, ya que también se llevan a cabo sugestivas autocríticas a la profesión: “una obligación ineludible del crítico es cortar el patrón interpretativo con holgura de formato para que la obra examinada (…) reciba un tratamiento abierto. Muchas veces, cuando el contexto de una obra nos elude, los críticos pecamos de injustos por ignorantes” (p. 61). De esto hemos tenido recientemente numerosos ejemplos, cuando los vetustos críticos de los suplementos al uso intentan acercarse a la obra de narradores jóvenes, por ejemplo. No siempre es el autor tan concreto, por desgracia; en numerosas ocasiones se ponen ejemplos, abstractamente descritos, de malos usos críticos, de corruptas actuaciones públicas, de errores de gestión cultural, etc., que quizá por no completarse con los necesarios nombres propios y fechas pierden por completo su eficacia. En un ambiente viciado como el español, sólo la acusación hecha ya con sus destinatarios precisados puede tener algún tipo de efecto; en los demás casos, los posibles descritos se sacuden la solapa y alegan el consiguiente está hablando de otro, no de mí.

Uno de los puntos más brillantes del libro es precisamente el análisis, a medias entre el ejercicio crítico y el análisis de campo literario, de los suplementos literarios nacionales, esos apéndices semanales que por estar asociados a los principales periódicos, tienen bastante incidencia –aunque según los distribuidores, no tanta como ellos creen– en las tendencias estéticas y las inercias del mercado literario. El examen de Gullón es preciso y claro; en este tema no ahorra ejemplos concretos, y pone los puntos sobre las íes a la hora de esclarecer sus limitaciones: así, los críticos de estos suplementos suelen carecer de una visión general de la cultura (p. 84), son suplementos cuya ideología, objetivos y fines (a diferencia de los periódicos que los acogen) no están explicitados ni son transparentes y donde los cambios directivos se producen en sospechosa oscuridad (p. 86), tienen estrechas relaciones mercantiles con las editoriales a las que pertenecen los grupos editoriales del diario huésped (p. 135), y un largo etcétera de limitaciones que el lector común desconoce, creyendo que estos suplementos son válidos como interlocutores, al seleccionar los libros que merece la pena leer, o creyendo que todos los suplementos valen lo mismo, o que sus críticos son igualmente prestigiosos. Como bien apunta Gullón, “el poder del suplemento se acrecienta a la par que la responsabilidad” (p. 140). Los suplementos deberían, a su juicio, ser más transparentes y fiables en su actuación, aplicando, ni más ni menos, que las reglas generales del periodismo: en Estados Unidos es muy frecuente que los diarios serios reconozcan sus errores, depurando responsabilidades (Gullón cita algún caso); esa misma política, así como la de esclarecer mediante editoriales, fijos o de periodicidad variable, su línea de ideología literaria, deberían ser prácticas constantes en los suplementos al uso, que actualmente operan como oscuros reinos de taifas dentro de los periódicos a los que pertenecen.

Algunas hipótesis, sin embargo, necesitarían matizaciones. Por ejemplo, este diagnóstico sobre la crítica literaria en Internet: “Nada conseguirá en el inmediato futuro, y mi convicción es firme y fundamentada en la mejor investigación sobre el tema, sustituir a nuestros mejores periodistas y críticos, que llevan tiempo leyendo y enjuiciando libros” (p. 11). Si no sustituir, creo que está bastante claro que el espacio que aquellos detentaban en solitario se ha ampliado, y que si bien nadie ha hablado de sustituir, desde luego aquellos críticos ya no son los únicos a los que se tiene en cuenta. E incluso parte de la crítica tradicional ya sólo es leída (pienso en el Times Literary Supplement, por ejemplo) gracias a su accesibilidad on line. Además, tal opinión conjuga mal con otra del propio autor: “cuando el editor de una revista o de un suplemento cultural permite al crítico subirse a un podio y airear opiniones literarias en términos absolutos y sin las matizaciones aconsejadas por el respeto al trabajo ajeno, resulta probable que levanten un revuelo, por la quiebra de tolerancia (…) La culpa del fracaso recae sobre quien legitima el desaguisado; el editor” (pp. 17-18). Así es, en efecto, y siempre hemos defendido que esa crítica en blogs que el propio Gullón desvaloriza es, precisamente, el medio más abierto y democrático posible para combatir esa falta de tolerancia (por no hablar de la falta de debate intelectual). Gullón plantea la utopía de “la apertura de las páginas de las revistas y los suplementos culturales” (p. 14). Dudo mucho que Gullón ignore que esos medios, precisamente por el poder alcanzado, no tienen ningún interés en abrirse. Y además, ¿para qué malgastar las fuerzas cuando hay medios, como los blogs, que son abiertos de nacimiento, democráticos por esencia? El blog es, estructuralmente, la “forma” que más presente tiene que “el patrimonio cultural se defiende mejor desde un nosotros que partiendo del yo” (p. 20).

Las puntualizaciones posibles son, como vemos, escasas. Con otras aseveraciones, por el contrario, no puedo estar más que de acuerdo: “las instancias culturales dependientes de la financiación pública deberían establecer criterios para sondear si en el programa de conferencias, congresos y exposiciones, de cada temporada, se equilibran los actos aconsejados por la oferta comercial o por la política cultural, y aquellos con contenidos auténticamente responsables” (p. 15). Así debe ser, en efecto. Como vemos, Una Venus mutilada, aunque lastrado por una deficiente edición (que merecía un mayor cuidado en la corrección textual), es un ensayo valiente, responsable y necesario, que contribuye a hacer transparentes algunas opacidades que a muchos interesaría que siguieran en la sombra.

Una venus mutilada. La crítica literaria en la España actual; Biblioteca Nueva, Madrid, 2008.

[Nota previa]

Germán Gullón me menciona positivamente, como narrador, en cierto momento de este libro, algo que quiero hacer constar por si hay lectores quisquillosos -y es sano que los haya-. Como ya hablé bien de su anterior ensayo, en el que no se me citaba en absoluto, me gustaría que fueran ambas cosas (aclaración y precedentes) en mi descargo.

Sobre una imagen de Proust, para quien la crítica era una venus mutilada que debía completarse con el pensamiento de los lectores (algo que tenemos muy claro en este blog), y como “libro de conducta para la crítica literaria” (p. 16) presenta Germán Gullón este ensayo, continuador en parte de las tesis de su excelente Los mercaderes en el templo de la literatura (Caballo de Troya, 2004). Y, en efecto, a lo largo de sus páginas se van desgranando recomendaciones para ejercer este extraño oficio de crítico, unas de tipo técnico, otras de tipo ético. Entre las primeras, sugiere el autor no llevar a cabo vendettas personales aprovechando el espacio crítico disponible (p. 58), elaborar la aportación personal con autenticidad y coherencia (p. 59), o tener en cuenta que “vivimos atravesados por una cultura multimediática, a la que es imposible volver la espalda” (p. 70). La posición de “francotirador” de Gullón, profesor en una universidad holandesa, le permite hablar con una infrecuente libertad de los problemas y taras tanto de la literatura española como del modo en que nuestros críticos hablan o hablamos de ella. Lo que no significa que Gullón utilice un tono pontificador o condescendiente, sino todo lo contrario, ya que también se llevan a cabo sugestivas autocríticas a la profesión: “una obligación ineludible del crítico es cortar el patrón interpretativo con holgura de formato para que la obra examinada (…) reciba un tratamiento abierto. Muchas veces, cuando el contexto de una obra nos elude, los críticos pecamos de injustos por ignorantes” (p. 61). De esto hemos tenido recientemente numerosos ejemplos, cuando los vetustos críticos de los suplementos al uso intentan acercarse a la obra de narradores jóvenes, por ejemplo. No siempre es el autor tan concreto, por desgracia; en numerosas ocasiones se ponen ejemplos, abstractamente descritos, de malos usos críticos, de corruptas actuaciones públicas, de errores de gestión cultural, etc., que quizá por no completarse con los necesarios nombres propios y fechas pierden por completo su eficacia. En un ambiente viciado como el español, sólo la acusación hecha ya con sus destinatarios precisados puede tener algún tipo de efecto; en los demás casos, los posibles descritos se sacuden la solapa y alegan el consiguiente está hablando de otro, no de mí.

Sobre una imagen de Proust, para quien la crítica era una venus mutilada que debía completarse con el pensamiento de los lectores (algo que tenemos muy claro en este blog), y como “libro de conducta para la crítica literaria” (p. 16) presenta Germán Gullón este ensayo, continuador en parte de las tesis de su excelente Los mercaderes en el templo de la literatura (Caballo de Troya, 2004). Y, en efecto, a lo largo de sus páginas se van desgranando recomendaciones para ejercer este extraño oficio de crítico, unas de tipo técnico, otras de tipo ético. Entre las primeras, sugiere el autor no llevar a cabo vendettas personales aprovechando el espacio crítico disponible (p. 58), elaborar la aportación personal con autenticidad y coherencia (p. 59), o tener en cuenta que “vivimos atravesados por una cultura multimediática, a la que es imposible volver la espalda” (p. 70). La posición de “francotirador” de Gullón, profesor en una universidad holandesa, le permite hablar con una infrecuente libertad de los problemas y taras tanto de la literatura española como del modo en que nuestros críticos hablan o hablamos de ella. Lo que no significa que Gullón utilice un tono pontificador o condescendiente, sino todo lo contrario, ya que también se llevan a cabo sugestivas autocríticas a la profesión: “una obligación ineludible del crítico es cortar el patrón interpretativo con holgura de formato para que la obra examinada (…) reciba un tratamiento abierto. Muchas veces, cuando el contexto de una obra nos elude, los críticos pecamos de injustos por ignorantes” (p. 61). De esto hemos tenido recientemente numerosos ejemplos, cuando los vetustos críticos de los suplementos al uso intentan acercarse a la obra de narradores jóvenes, por ejemplo. No siempre es el autor tan concreto, por desgracia; en numerosas ocasiones se ponen ejemplos, abstractamente descritos, de malos usos críticos, de corruptas actuaciones públicas, de errores de gestión cultural, etc., que quizá por no completarse con los necesarios nombres propios y fechas pierden por completo su eficacia. En un ambiente viciado como el español, sólo la acusación hecha ya con sus destinatarios precisados puede tener algún tipo de efecto; en los demás casos, los posibles descritos se sacuden la solapa y alegan el consiguiente está hablando de otro, no de mí.Uno de los puntos más brillantes del libro es precisamente el análisis, a medias entre el ejercicio crítico y el análisis de campo literario, de los suplementos literarios nacionales, esos apéndices semanales que por estar asociados a los principales periódicos, tienen bastante incidencia –aunque según los distribuidores, no tanta como ellos creen– en las tendencias estéticas y las inercias del mercado literario. El examen de Gullón es preciso y claro; en este tema no ahorra ejemplos concretos, y pone los puntos sobre las íes a la hora de esclarecer sus limitaciones: así, los críticos de estos suplementos suelen carecer de una visión general de la cultura (p. 84), son suplementos cuya ideología, objetivos y fines (a diferencia de los periódicos que los acogen) no están explicitados ni son transparentes y donde los cambios directivos se producen en sospechosa oscuridad (p. 86), tienen estrechas relaciones mercantiles con las editoriales a las que pertenecen los grupos editoriales del diario huésped (p. 135), y un largo etcétera de limitaciones que el lector común desconoce, creyendo que estos suplementos son válidos como interlocutores, al seleccionar los libros que merece la pena leer, o creyendo que todos los suplementos valen lo mismo, o que sus críticos son igualmente prestigiosos. Como bien apunta Gullón, “el poder del suplemento se acrecienta a la par que la responsabilidad” (p. 140). Los suplementos deberían, a su juicio, ser más transparentes y fiables en su actuación, aplicando, ni más ni menos, que las reglas generales del periodismo: en Estados Unidos es muy frecuente que los diarios serios reconozcan sus errores, depurando responsabilidades (Gullón cita algún caso); esa misma política, así como la de esclarecer mediante editoriales, fijos o de periodicidad variable, su línea de ideología literaria, deberían ser prácticas constantes en los suplementos al uso, que actualmente operan como oscuros reinos de taifas dentro de los periódicos a los que pertenecen.

Algunas hipótesis, sin embargo, necesitarían matizaciones. Por ejemplo, este diagnóstico sobre la crítica literaria en Internet: “Nada conseguirá en el inmediato futuro, y mi convicción es firme y fundamentada en la mejor investigación sobre el tema, sustituir a nuestros mejores periodistas y críticos, que llevan tiempo leyendo y enjuiciando libros” (p. 11). Si no sustituir, creo que está bastante claro que el espacio que aquellos detentaban en solitario se ha ampliado, y que si bien nadie ha hablado de sustituir, desde luego aquellos críticos ya no son los únicos a los que se tiene en cuenta. E incluso parte de la crítica tradicional ya sólo es leída (pienso en el Times Literary Supplement, por ejemplo) gracias a su accesibilidad on line. Además, tal opinión conjuga mal con otra del propio autor: “cuando el editor de una revista o de un suplemento cultural permite al crítico subirse a un podio y airear opiniones literarias en términos absolutos y sin las matizaciones aconsejadas por el respeto al trabajo ajeno, resulta probable que levanten un revuelo, por la quiebra de tolerancia (…) La culpa del fracaso recae sobre quien legitima el desaguisado; el editor” (pp. 17-18). Así es, en efecto, y siempre hemos defendido que esa crítica en blogs que el propio Gullón desvaloriza es, precisamente, el medio más abierto y democrático posible para combatir esa falta de tolerancia (por no hablar de la falta de debate intelectual). Gullón plantea la utopía de “la apertura de las páginas de las revistas y los suplementos culturales” (p. 14). Dudo mucho que Gullón ignore que esos medios, precisamente por el poder alcanzado, no tienen ningún interés en abrirse. Y además, ¿para qué malgastar las fuerzas cuando hay medios, como los blogs, que son abiertos de nacimiento, democráticos por esencia? El blog es, estructuralmente, la “forma” que más presente tiene que “el patrimonio cultural se defiende mejor desde un nosotros que partiendo del yo” (p. 20).

Las puntualizaciones posibles son, como vemos, escasas. Con otras aseveraciones, por el contrario, no puedo estar más que de acuerdo: “las instancias culturales dependientes de la financiación pública deberían establecer criterios para sondear si en el programa de conferencias, congresos y exposiciones, de cada temporada, se equilibran los actos aconsejados por la oferta comercial o por la política cultural, y aquellos con contenidos auténticamente responsables” (p. 15). Así debe ser, en efecto. Como vemos, Una Venus mutilada, aunque lastrado por una deficiente edición (que merecía un mayor cuidado en la corrección textual), es un ensayo valiente, responsable y necesario, que contribuye a hacer transparentes algunas opacidades que a muchos interesaría que siguieran en la sombra.

lunes, 18 de agosto de 2008

Novedades

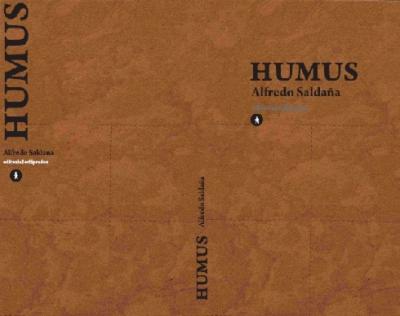

Otra editorial a la que hay que prestar atención es Eclipsados. Desde Zaragoza y capitaneada por el poeta Nacho Escuín está ofreciendo poemarios muy variopintos, que van desde el realismo más duro de David González a la escritura blanchotiana de Alfredo Saldaña. Este último acaba de publicar en Eclipsados Humus, que es a mi juicio su mejor poemario. Los teóricos de la literatura disfrutarán buscando entre lineas referencias oblicuas a Blanchot y Derrida, entre otros, que en absoluto distorsionan o dificultan la lectura de este libro, transparentemente clara en su abstracción, algo difícil de hacer. En cualquier caso, estos títulos u otros, lean en verano, luchen contra la crisis del mercado editorial comprando libros de editoriales pequeñas como éstas, que son las que de verdad están sufriendo. Las cifras que se dan para justificar que se venden muchos libros en España están falseadas: quiten el millón de libros vendidos por Ruiz Zafón y se darán cuenta que todo lo demás es sufrimiento de las editoriales pequeñas. Apóyenlas, entre otras cosas porque en ellas reside la auténtica literatura, o al menos reside en ellas de continuo. Las grandes firmas tienen que publicar mucha basura para sostener el monstruo, limitando lo literario al 5 o 10% del catálogo. En estas editoriales pequeñas sucede justo al contrario, lo que quiere decir que si compran un libro de una multinacional tienen un 5% por ciento de posibilidades de acertar, mientras que si lo hacen de una de estas francotiradoras de la literatura sus posibilidades de acierto se elevan al 95%.

Otra editorial a la que hay que prestar atención es Eclipsados. Desde Zaragoza y capitaneada por el poeta Nacho Escuín está ofreciendo poemarios muy variopintos, que van desde el realismo más duro de David González a la escritura blanchotiana de Alfredo Saldaña. Este último acaba de publicar en Eclipsados Humus, que es a mi juicio su mejor poemario. Los teóricos de la literatura disfrutarán buscando entre lineas referencias oblicuas a Blanchot y Derrida, entre otros, que en absoluto distorsionan o dificultan la lectura de este libro, transparentemente clara en su abstracción, algo difícil de hacer. En cualquier caso, estos títulos u otros, lean en verano, luchen contra la crisis del mercado editorial comprando libros de editoriales pequeñas como éstas, que son las que de verdad están sufriendo. Las cifras que se dan para justificar que se venden muchos libros en España están falseadas: quiten el millón de libros vendidos por Ruiz Zafón y se darán cuenta que todo lo demás es sufrimiento de las editoriales pequeñas. Apóyenlas, entre otras cosas porque en ellas reside la auténtica literatura, o al menos reside en ellas de continuo. Las grandes firmas tienen que publicar mucha basura para sostener el monstruo, limitando lo literario al 5 o 10% del catálogo. En estas editoriales pequeñas sucede justo al contrario, lo que quiere decir que si compran un libro de una multinacional tienen un 5% por ciento de posibilidades de acertar, mientras que si lo hacen de una de estas francotiradoras de la literatura sus posibilidades de acierto se elevan al 95%. Si es usted un idealista, apoye a los pocos utópicos que quedan.

Si es usted materialista, apueste por los valores seguros. Producen beneficios toda la vida.

domingo, 10 de agosto de 2008

Enrique Prochazka y el horror al blanco

Pintar blanco y pintar claro son dos cosas muy diferentes

Diderot, Ensayo sobre la pintura

Enrique Prochazka, Casa; 451 Editores, Madrid, 2007.

Casa es una novela espectacular, en el buen sentido de la palabra. En rigor, Casa es lo contrario del Espectáculo, entendido como explosión superficial de la diversión cultural mal entendida. Casa es profunda, amena, excelentemente escrita, rigurosa, plástica, fascinante. Quizá nubla mi juicio que sea una novela asentada sobre dos aficiones –la filosofía y la arquitectura– que comparto con Prochazka (Lima, Perú, 1960). Les adelanto parte de la trama: alguien se despierta amnésico de una pérdida de consciencia, producida por un golpe en la cabeza, y va poco a poco descubriendo que es Hal Durbeyfield, un prestigioso arquitecto y esteta, con una mujer muerta y dos hijos muy alejados de él, que vive en una Casa que es un templo. Pero, ¿un templo de qué? Entender por qué construyó –a medias con su mujer, una artista influyente– una Casa tan particular, a la que falta una explicación, se convertirá en su obsesión personal, al suponer que comprendiendo los motivos –arquitectónicos– que le llevaron a construir su casa, entenderá quién es el artífice, completando así el conocimiento sobre sí mismo del que le ha privado la amnesia. El argumento, sugerente, es sólo el primero de los atractivos de esta novela corta tan intensa como inteligente.

No es mi intención hacer la crítica de la novela, sino establecer los pasadizos entre el Albismo, según la descripción que hace Prochazka de esa corriente artística falsa –creo que es tal, por más que tenga puntos de contacto con el suprematismo ruso–, con la línea artístico-literaria que muestra, tradicionalmente, un terror reverencial al color blanco.

El protagonista de Casa tuvo años atrás una especie de epifanía nórdica: “Hal se vio a sí mismo otra vez ensoñado, rodeado de una niebla blanca, se vio impregnado de la luz difusa y sin origen de un albor sin fronteras, como si habitara el interior de una pelota de ping pong”[1]. Hal se convierte en brillante arquitecto y se casa con una artista defensora del Albismo, una versión minimalista que tiende a confundir lo blanco con la nada. Entre ambos construyen una casa fabulosa, una especie de templo cuyo centro es una cámara absolutamente blanca, que sólo puede encontrarse ignorando ciertas trampas visuales tendidas por el arquitecto. En ella hay una resma de papel blanco que contiene un poemario sobre el horror de la nada.

El blanco absoluto se cobra a veces estas piezas fabulosas. Señalemos otras formas de obsesión: Blanco, de Kieslowski, un film; el White Album de los Beatles (o el libro de Nathanael West); Blanco, el libro de versos más valiente de Octavio Paz; sin olvidar la figura blanca del óleo La isla de los muertos, de Boecklin. Pero no sólo Boecklin; también Edgar Allan Poe en La narración de Arthur Gordon Pym identifica la muerte o al muerto con una figura blanca, semiperdida en la niebla. No puede ser casualidad. Quizá se llegue a esa asociación por los efectos de un momento alucinatorio, provocado por un desmayo, el coma etílico, el orgasmo o el ayuno extremo. Según Bruno Bettelheim, el psicoanálisis ha estudiado que, para los niños, los animales blancos -sobre todo los pájaros-, simbolizan el super-yo; y que el blanco, sobre todo en el caso de la nieve, puede hacer referencia a la ausencia de vida[2]; de hecho Hegel exigía a los espectros aparecer única y exclusivamente bajo vestiduras blancas. Más recientemente, Ingmar Bergman, en una película para televisión, En presencia de un clown, representa la muerte como un payaso blanco y lascivo.

En los diálogos de Jorge Luis Borges con Osvaldo Ferrari se registra que el escritor argentino ya había observado también ese horror del blanco, en la citada y extraña novela de Poe; y añade Borges otro ejemplo clásico: Moby Dick, donde, a partir de la terrible ballena, Melville habla del espanto del blanco. En uno de sus cuentos, "La cámara de las estatuas", de prodigiosa imaginación, describe Borges una cámara en un castillo en la que se encuentran dos libros: uno negro, de venenos y contravenenos, y otro muy misterioso: "era blanco, y no se pudo descifrar su enseñanza, aunque la letra era clara". La inquietud que provoca la imagen, que luego no se desarrolla, es fascinante. Su maestro Cansinos Asséns recuerda en El divino fracaso que las antiguas parcas vestían con túnicas blancas. Clarice Lispector, en un extraño texto, revisa una peculiar versión del tema: el horror al blanco de los huevos. Está ya en Wallace Stevens ("Albea la muerte dentro y fuera del cascarón. / No veo otro color que esta blancura. / Blanco: un sesgo de la mente"), quien lo une a la muerte, pero Lispector lo concretiza algo más. El extracto en cuestión pertenece a Felicidad clandestina (1971), y allí puede leerse que “llamar blanco a lo blanco puede destruir a la humanidad”.

El origen lejano de esta asociación (mejor decir antecedente, pues no sé si Boecklin o Poe conocían a fondo la obra de Plutarco) puede estar en la mitología, tanto griega, como mexicana[3] o egipcia. Moreau de Jonnés cita cómo, según el De Iside de Plutarco,

Plutarco (...) representa a Apolo como un dios psicopompo, que acoge a los manes de sus iniciados a la entrada de los Infiernos y los defiende durante el juicio que debe decidir su suerte. Es evidente que sólo aquí hay un cambio de nombre y que el dios griego no es otro que el Horo egipcio, que desempeñaba estas mismas funciones en las innumerables pinturas de las tumbas egipcias. Como Apolo, Horo es blanco.

Otra de las claves de la albura mitológica es la del unicornio, que más tarde se transforma en la paloma alquímica representante de Mercurio (Jung, citando las Bodas químicas de Rosencrutz y el Arca arcani de Graseo; también aparece en la mitología hindú, a partir de la existencia del rinoceronte blanco, y en China, en el Li-Ki). Pero aún cabe decir más sobre este horror albo en otra mitología: la nave de la Edda Menor, que cita Sturluson y que porta a los que abandonan a este mundo, que es blanca por estar hecha con las uñas de los muertos. Otros terrores atávicos vendrían explicitados por las pinturas blancas en las caras de algunas tribus indias de América, ejecutadas para infundir terror; o la creencia de los antiguos habitantes de la Isla de Pascua de que la otra vida vendría a buscarles en una barcaza blanca (asociada con la llegada esporádica de icebergs desde la Antártida). El tema es sabiamente disfrazado por Rikardo Arregui en su poemario Cartografía: “he oído que morir congelado es muy dulce, / te atrapa el sueño lentamente, y en sueños / ya, el Rey del Invierno con toda su corte / te lleva para siempre a su Palacio Blanco”.

Literariamente, los ejemplos de la asociación blanco/muerte o de horror al blanco son incontables; citaremos varias: el pelo albino de las criaturas del fondo de la tierra que Wells describe en La máquina del tiempo (y que incomprensiblemente olvida Borges, tan aficionado a ese libro), los versos de Vigny: "siempre el sueño amoroso y sereno verá / con horror su pie blanco"; la calificación de "abominable" que Juan Manuel de Prada otorga a la máscara blanca del Médico de la peste en La tempestad; la cobra blanca que vigilaba el tesoro que Mowgli encuentra accidentalmente en El libro de la selva; el caballo blanco en que Lautréamont, en Los Cantos de Maldoror, hace huir a un recién enterrado; o el jabalí blanco simboliza el mal para Bernardo Atxaga en el relato Camilo Lizardi, incluido en Obabakoak. Para el poeta alemán Johannes Bobrowski la bestia fatal es un pájaro: "El pájaro, blanco, / al que una oscilación del aire / se llevó más allá de su muerte (...) En el follaje / hablan las voces, / las bocas de humo, // de campos, / de blancas alas, / de un pájaro Sin ojos". También están los tótems blancos de algunas tribus norteamericanas; el semiblanco rostro del sacerdote en los sacrificios vudús[4]; esta identificación de Octavio Paz: "morir es todavía / morir a cualquier hora en cualquier parte // Cerrar los ojos en el día blanco / el día nunca visto cualquier día / que tus ojos verán y no los míos"; el verso de Emily Dickinson "el dolor –tiene un Elemento de Blanco–" (que dialoga con otro de Álvaro García: "porque el dolor es largo, blanco y firme", en Intemperie y un tercero de José Luis Rey en La familia nórdica: “Escribí un lugar blanco para morir en él”); este otro de Benítez Reyes: "lo blanco es una forma del vacío" (aunque el poema “Motivo de silencio” de Benítez, incluido en El equipaje abierto, se sustenta sobre la imagen de la “muerte inmaculada”). "Pálidos como la muerte, pálidos con la póstuma blancura del mármol", escribe Aldous Huxley en Un mundo feliz, y Ada Salas sostiene en Alguien aquí (2005) que “el blanco era un color de connotaciones temibles. Tal vez por su contenido semántico de vacío”. Luc Dietrich, en un texto breve, "La muerte blanca", perteneciente al Libro de los sueños, termina de este modo: "es una estrella de espinas y vuelvo y me muero otra vez, solo, bajo el frío de un cielo completamente blanco". Uno de los últimos poemas de José Miguel Arnal, escritos antes de morir, sentencia: “La muerte es blanca. Y blanca, la noche. Y sus espectros”. También están los versos de José Luis Hidalgo: "¿Por qué no me dejaste, como la piedra, inerte, / eternamente blanco, eternamente muerto?"; que dan pie a otra tirada de versos: éstos, por ejemplo, de Jaume Agelet I Garriga: “Vienen yertos (…) los difuntos. / Blancos llegan. (...) / Sobre la mesa, el blanco / pan se nos vuelve hoy como ceniza”; o el de Ramos Sucre: "la muerte. Ella es una blanca Beatriz"; o el himno al final del viaje de Antonio Colinas: "Es como si al final me sintiera arder en una hoguera blanca". No olvidaremos los de la poetisa griega Katerina Gogu: "Blanca es la raza aria / el silencio / las celdas blancas / el frío / la nieve / las batas blancas de los médicos / las sábanas de los muertos / la heroína", ni los de Valente: "desde el fondo sin fondo de la muerte / la muerte, blanca / como el cuerpo infinito de una niña extendida / desde el orto al ocaso", Al dios del lugar[5]. Y hay más: "Dentro del corazón está la muerte / como una runa blanca de ceniza"; Juan E. Cirlot, Bronwyn; “Blanco el amor como la muerte blanca”, Iván Tubau; "esfera blanca / como el pensar perfecto de un cadáver", Andrés Neuman, El jugador de billar; "Más allá del blanco está la muerte", Houellebecq, Opera bianca; "Los poetas del blanco ya murieron enterrados en nichos de blancura"; Francisco Umbral, "Blanco en lo blanco". ¿Acaso –se pregunta María Salvador en El origen de la simetría– no es el blanco el color del miedo?”. También podemos ver el blanco como metáfora suprematista del silencio en las Prosas profanas de Darío y en el poema El silencio de Anne Sexton, que alburiza todo lo que hay en su habitación (paredes, estatuas, plantas), convirtiéndola en una especie de página gigante sobre la que no puede escribir, sobre la que el "pájaro negro" le muerde la boca, en uno de los poemas más sobrecogedores que he leído sobre el acto literario. Aunque la relación más hermosa entre el blanco y la muerte sería, desde luego, arquitectónica: el monumento funerario más famoso, el Taj Majal.

[1] E. Prochazka, Casa; 451 Editores, Madrid, 2007, p. 83.

[2] Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas (1975); Crítica, Barcelona, 1997, pp. 83 y 220.

[3] “La semejanza del «señor del cuchillo retorcido» confirma esta hipótesis, pues (...) les son comunes las ideas de hielo, de frío, de blancura”; Laurette Séjourné, América latina, I. Antiguas culturas precolombinas (1971); Siglo XXI, 24ª edición, 1994, p. 269.

[4] Mariano Navarro ha incluido en el colectivo Espaciouno III, (Centro de Arte Reina Sofía, 2001) un trabajo sobre Álvaro Machimbarrena donde estudia varios tipos de empleo del blanco en el arte moderno: Malevich, Burri, Manzoni, Klein, Rauschemberg, o Witheread.

[5] En otro lugar escribió el poeta gallego: “Vestido de blanco. / Vestido de blanco estoy (…) / ¿Estoy vestido así / para morir?”; J. Á. Valente, “Umbral”, en Material memoria; Alianza Tres, Madrid, 1995 (2ª ed. ampliada), p. 102.

domingo, 3 de agosto de 2008

El pais del miedo, de Isaac Rosa

Isaac Rosa

El país del miedo; Seix Barral, 2008

Hay un microrrelato muy hábil de Pedro Ugarte titulado “El miedo”. En él hablan los propietarios de sendos castillos. El primero dice estar acosado por algunos fantasmas. El segundo le replica: “Yo vivo en mi castillo con una gran familia. Los sirvientes son innumerables y ruidosos. Toda mi casa está llena de seres humanos. Por eso, amigo, tengo miedo”[1]. En efecto, el miedo de verdad se tiene a otros individuos, al resto de hombres, o a la violencia entendida como actividad general humana; el otro (el miedo a lo desconocido, a los fantasmas, a los extraterrestres), es un miedo virtual, siempre sin comprobación, y quizá incluible en el catálogo de temores no concretos. El miedo, como demuestra Isaac Rosa (Sevilla, 1974) en su última novela, es otra cosa, mucho más palpable y cercana. Sobre ese miedo ya había escrito Rosa en algún libro anterior, como por ejemplo en su obra de teatro Adiós muchachos (1998, Premio Caja España de Teatro Breve 1997), donde los personajes son, antonomásicamente, un Asesino y una Víctima. En un momento dado, el Asesino dice:

“Haga caso de lo que digo, joven… Sé de qué hablo. Todos morimos antes de morir. (…) No me refiero, claro está, a la muerte física, que llega después; sino a la ‘muerte humana’, la muerte como persona. (…) No he conocido, en treinta años que llevo en esto, a nadie, y digo a nadie en absoluto; ni una sola persona que mostrara un mínimo de dignidad al morir, un solo gesto humano, tan sólo uno. La simple proximidad del revólver cosifica a los hombres, los convierte en cuerpos inertes, se les cae la humanidad hecha pedazos en los zapatos, y sólo queda un cuerpo vacío y sin alma, ya muerto”[2].

Frente a la complejidad de su novela anterior, la deconstructiva ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! (2007), que rescribía críticamente La malamemoria (1999), el esquema argumental de El país del miedo es bastante simple, lo que nos lleva a pensar que no es la trama lo importante en una obra cuyos propósitos son más psicológicos y sociológicos que puramente narrativos. A raíz del acoso escolar que sufre un preadolescente, Pablo, sus padres (Carlos y Sara) se enfrentan de diferentes modos a la entrada del miedo en sus vidas. La familia pasa así rápidamente de la conciencia a la paranoia (“en cuanto a la calle, apenas la pisan”, p. 115), y contar cómo se produce mentalmente ese paso parece ser el auténtico objetivo de Rosa; a este efecto se utiliza un narrador omnisciente para contar la historia principal, y un “nosotros” sociológico al hablar de los efectos del miedo en nuestro tiempo y de los discursos que contribuyen a crearlo. Episodios narrativos y socio-ensayísticos se van sucediendo, articulando la novela en su alternancia, y los acontecimientos van dando pie a nuevas reflexiones, por lo común a partir de las de Carlos, el temeroso padre, sobre el miedo estructural a la violencia. Aunque en algunos momentos parece echarse la culpa del acoso escolar a esos miedos paternos, no faltan escenas (cf. pp. 118-126, 294) donde se recoge la descripción de la violencia ínsita al ser humano como causante de esas tensiones, en la órbita (no estilística sino semántica) de Ballard.

Isaac Rosa ha elegido hábilmente el tema de nuestro tiempo para construir un auténtico tratado sobre el mismo. El mundo tras el 11/S es pasto del miedo social y del miedo íntimo, y El país del miedo bien podía haberse titulado El planeta del miedo, en referencia al poder que el imaginario de la amenaza tiene a día de hoy en la conciencia colectiva. El retrato del miedo que Rosa elabora en su libro tiene algo de catálogo donde uno puede reconocerse, de espejo con el cual confrontar los terrores que todos tenemos y calibrar nuestro nivel de amenaza fantasma, de paranoia personal respecto a todas aquellas cosas –más o menos reales– que creemos pueden agredirnos a cada momento. En este sentido, ese “país” que no recibe nombre es una especie de relato en clave distópica de nuestro presente, un lugar paranomásico que puede ser cualquier ciudad contemporánea, pues los paisajes cambian, pero los miedos son –esencialmente– los mismos. Y también aborda El país del miedo dos cuestiones de gran interés en la formación y/o construcción deliberada del imaginario del pánico en cada momento: la situación económica y el decisivo papel de los medios de comunicación.

Respecto al primero, Rosa denuncia sibilinamente el modo en que el estatus económico puede generar rasgos de xenofobia o rechazo a los miembros de estatus inferiores, como causantes autónomos del conflicto social, sea por envidia o por ansiedad de mejora puntual de los marginales: “el principal alimento del miedo es la ignorancia, y seguramente los habitantes de las urbanizaciones de clase media-alta evitan por temor aquellas zonas de la ciudad en las que nunca han puesto un pie” (p. 113). El “miedo al pobre”, al que acecha nuestra situación económica, hace que establezcamos “mapas de peligrosidad” (p. 111) de nuestras ciudades, y consideremos indefectiblemente, alcanzado cierto estatus, que sólo las zonas ricas y protegidas sean dignas de nuestra tranquilidad cívica o turística. Carlos, el padre, es consciente de ello: “se trata de un miedo clasista, pánico de clase media. Él sabe que en realidad ese tipo de delitos, esos sucesos violentos, los sufren sobre todo las clases bajas, los más desprotegidos” (p. 131).

En un segundo orden, varios lugares de la novela apelan a las construcciones audiovisuales (tanto las noticias de los telediarios -pp. 170, 256-, como los espacios de ficción -pp. 108, 167, 239, 253-) como causantes de la creación artificial de miedos sociales. Sobre el papel de los medios de comunicación en esa creación ya habló Goytisolo en su momento en términos que merece la pena reproducir:

“Hoy no podemos alegar ya ignorancia: la información instantánea a través de la Red y los canales televisivos de atentados terroristas, bombardeos ciegos, brutalidades y abusos de quienes se creen investidos de un ‘destino manifiesto’ y nos arrastran a la espiral de violencia engendrada por su arrogancia, penetran en nuestros hogares como un producto de consumo más, en el mismo paquete que las emisiones destinadas a embrutecer aún, si cabe, al público que zapea con el mando a distancia: publicidad machacona que rebaja al ciudadano a una especie de yonqui y, como señaló William Burroughs, en vez de venderle la mercancía a él, lo vende, a él a la mercancía; muerte en directo, degüello de rehenes transmitido en tiempo real, planos de cadáveres muy poco exquisitos, niños y madres destrozados por bombas, desplome espectacular de rascacielos y de cuerpos lanzados al vacío, todas las crueldades y crímenes de nuestros semejantes difundidos y trivializados”[3].

En efecto, como apuntaba Bordieu, “Los peligros políticos inherentes a la utilización cotidiana de la televisión resultan de que la imagen posee la particularidad de producir lo que los críticos llaman el efecto de realidad, puede mostrar y hacer creer lo que muestra. Este poder de evocación es capaz de provocar fenómenos de movilización social”[4].

Rosa destaca el particular papel del cine como instrumento transmisor de ideología, que desde las películas infantiles ayuda a los niños a perfilar las sombras de su miedo, “que muestra como natural la forma de sociedad que habitamos, que nos construye una visión de la realidad nada inocente” (p. 240). Los narradores actuales participan de esa creencia, y la recrean en sus libros tal y como, a su juicio, sucede en la mente del individuo contemporáneo: “Hubo un primer plano en una de las pantallas. La cara destrozada de Arthur Rapp se salía de sí misma en espasmos de sorpresa y de dolor. Recordaba una masa de materia vegetal prensada. Eric quiso que se la mostrasen otra vez. Quiero verla otra vez. Lo hicieron, cómo no, y supo entonces que iban a hacerlo reiteradamente, hasta bien entrada la noche (…) hasta que la sensación causada desapareciera como por ensalmo de la secuencia o hasta que el mundo entero, todo el mundo, la hubiera visto a la fuerza, según qué sucediera primero” (Don DeLillo, Cosmópolis, Seix Barral, Barcelona, 2003, pp. 49-50).

Las consecuencias de este miedo cerval ya las hemos visto en otro post, más abajo (“Videovigilancia”): la sustitución por el ciudadano de la libertad por la seguridad. También lo ve así Rosa: “Pero aquello sería sólo un comienzo (…) entrarían en esa espiral securitaria que hace que la necesidad de protección nunca deje de crecer, pues las respuestas defensivas al miedo acaban generando más miedo, las medidas contra la inseguridad producen más sensación de inseguridad (el mismo mecanismo por el que una presencia excesiva de policías en una estación de tren no nos tranquiliza, sino más bien nos asusta), tras la cerradura antirrobo uno no podrá rechazar la alarma, y tras ésta las rejas a las ventanas, el servicio de conexión a la centralita, y ya nunca descansará” (p. 46). Un claro ejemplo se tuvo en Estados Unidos tras el 11/S, cuando los parlamentarios norteamericanos aprobaron, sin haberla leído, una ley que elevaba la seguridad nacional y que daba permiso a los poderes públicos para limitar ciertos derechos de los ciudadanos, como se demuestra en el documental de Michael Moore Fahrenheit 9/11. A los Estados les interesa atemorizar a los ciudadanos con la violencia social, bien sea para justificar el incumplimiento de su contrato de protección (como genialmente apunta Bauman en la cita con la que se cierra El país del miedo), bien para favorecer su permanencia tranquila en los hogares e intentar paliar el número de actos violentos. Es difícil saber hasta qué punto hay una voluntad consciente de los medios de comunicación de colaborar con estos propósitos, pero sí hay algo indudable, señalado por Ramón Fernández Durán: “la profusión de la violencia mediática busca insensibilizar y acostumbrar a los sujetos ante la creciente violencia real. (...) y en esa batalla épica, las fuerzas del orden pueden desarrollar toda la violencia que consideren necesaria, sin ningún tipo de limitaciones ni cortapisas legales, para triunfar sobre el mal. Este mensaje se repite cada vez más en los diferentes productos audiovisuales, de forma recurrente, como una especie de adoctrinamiento”[5]. Precisamente la descripción de ese adoctrinamiento, de esas lecciones “inculcadas también desde el aprendizaje de la ficción” (El país del miedo, p. 263), es el punto fuerte de la novela de Rosa y, seguramente, el motivo principal de su escritura. Un objetivo más que necesario en estos tiempos de ciudadanos convertidos en borregos no por su falta de inteligencia, sino por la inoculación constante del miedo, social o personal, en su mente hasta doblegarla por pánico.

Bien escrita, bien contada, presentada sin complejidades formales ni estructurales en un lenguaje directo y claro, El país del miedo es una novela psico-sociológica a la vez que un ensayo sobre las formas del miedo en nuestro tiempo y de los discursos que lo vertebran. Un libro para pensar detenidamente quién o quienes dirigen la construcción de los imaginarios infantiles, quién o quienes dirigen la violencia y la seguridad en nuestros días, y las oscuras y tortuosas relaciones entre los unos y los otros.

Notas

[1] Pedro Ugarte, “El miedo”, Materiales para una expedición; Lengua de Trapo, Madrid, 2002, p. 29.

[2] Isaac Rosa, Adios muchachos (casi un tango); Caja España, Valladolid, 1998, p. 43.

[3] Juan Goytisolo, “Fe de erratas”, El País, 27/11/2004, p. 13.

[4] Pierre Bordieu, Sobre la televisión; Anagrama, Barcelona, 1997, p. 27.

[5] Ramón Fernández Durán, Contra la Europa del capital y la globalización económica; Talasa Ediciones, S. L., Madrid, 1996, p. 202.

El país del miedo; Seix Barral, 2008

Hay un microrrelato muy hábil de Pedro Ugarte titulado “El miedo”. En él hablan los propietarios de sendos castillos. El primero dice estar acosado por algunos fantasmas. El segundo le replica: “Yo vivo en mi castillo con una gran familia. Los sirvientes son innumerables y ruidosos. Toda mi casa está llena de seres humanos. Por eso, amigo, tengo miedo”[1]. En efecto, el miedo de verdad se tiene a otros individuos, al resto de hombres, o a la violencia entendida como actividad general humana; el otro (el miedo a lo desconocido, a los fantasmas, a los extraterrestres), es un miedo virtual, siempre sin comprobación, y quizá incluible en el catálogo de temores no concretos. El miedo, como demuestra Isaac Rosa (Sevilla, 1974) en su última novela, es otra cosa, mucho más palpable y cercana. Sobre ese miedo ya había escrito Rosa en algún libro anterior, como por ejemplo en su obra de teatro Adiós muchachos (1998, Premio Caja España de Teatro Breve 1997), donde los personajes son, antonomásicamente, un Asesino y una Víctima. En un momento dado, el Asesino dice:

“Haga caso de lo que digo, joven… Sé de qué hablo. Todos morimos antes de morir. (…) No me refiero, claro está, a la muerte física, que llega después; sino a la ‘muerte humana’, la muerte como persona. (…) No he conocido, en treinta años que llevo en esto, a nadie, y digo a nadie en absoluto; ni una sola persona que mostrara un mínimo de dignidad al morir, un solo gesto humano, tan sólo uno. La simple proximidad del revólver cosifica a los hombres, los convierte en cuerpos inertes, se les cae la humanidad hecha pedazos en los zapatos, y sólo queda un cuerpo vacío y sin alma, ya muerto”[2].

Frente a la complejidad de su novela anterior, la deconstructiva ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! (2007), que rescribía críticamente La malamemoria (1999), el esquema argumental de El país del miedo es bastante simple, lo que nos lleva a pensar que no es la trama lo importante en una obra cuyos propósitos son más psicológicos y sociológicos que puramente narrativos. A raíz del acoso escolar que sufre un preadolescente, Pablo, sus padres (Carlos y Sara) se enfrentan de diferentes modos a la entrada del miedo en sus vidas. La familia pasa así rápidamente de la conciencia a la paranoia (“en cuanto a la calle, apenas la pisan”, p. 115), y contar cómo se produce mentalmente ese paso parece ser el auténtico objetivo de Rosa; a este efecto se utiliza un narrador omnisciente para contar la historia principal, y un “nosotros” sociológico al hablar de los efectos del miedo en nuestro tiempo y de los discursos que contribuyen a crearlo. Episodios narrativos y socio-ensayísticos se van sucediendo, articulando la novela en su alternancia, y los acontecimientos van dando pie a nuevas reflexiones, por lo común a partir de las de Carlos, el temeroso padre, sobre el miedo estructural a la violencia. Aunque en algunos momentos parece echarse la culpa del acoso escolar a esos miedos paternos, no faltan escenas (cf. pp. 118-126, 294) donde se recoge la descripción de la violencia ínsita al ser humano como causante de esas tensiones, en la órbita (no estilística sino semántica) de Ballard.

Isaac Rosa ha elegido hábilmente el tema de nuestro tiempo para construir un auténtico tratado sobre el mismo. El mundo tras el 11/S es pasto del miedo social y del miedo íntimo, y El país del miedo bien podía haberse titulado El planeta del miedo, en referencia al poder que el imaginario de la amenaza tiene a día de hoy en la conciencia colectiva. El retrato del miedo que Rosa elabora en su libro tiene algo de catálogo donde uno puede reconocerse, de espejo con el cual confrontar los terrores que todos tenemos y calibrar nuestro nivel de amenaza fantasma, de paranoia personal respecto a todas aquellas cosas –más o menos reales– que creemos pueden agredirnos a cada momento. En este sentido, ese “país” que no recibe nombre es una especie de relato en clave distópica de nuestro presente, un lugar paranomásico que puede ser cualquier ciudad contemporánea, pues los paisajes cambian, pero los miedos son –esencialmente– los mismos. Y también aborda El país del miedo dos cuestiones de gran interés en la formación y/o construcción deliberada del imaginario del pánico en cada momento: la situación económica y el decisivo papel de los medios de comunicación.

Respecto al primero, Rosa denuncia sibilinamente el modo en que el estatus económico puede generar rasgos de xenofobia o rechazo a los miembros de estatus inferiores, como causantes autónomos del conflicto social, sea por envidia o por ansiedad de mejora puntual de los marginales: “el principal alimento del miedo es la ignorancia, y seguramente los habitantes de las urbanizaciones de clase media-alta evitan por temor aquellas zonas de la ciudad en las que nunca han puesto un pie” (p. 113). El “miedo al pobre”, al que acecha nuestra situación económica, hace que establezcamos “mapas de peligrosidad” (p. 111) de nuestras ciudades, y consideremos indefectiblemente, alcanzado cierto estatus, que sólo las zonas ricas y protegidas sean dignas de nuestra tranquilidad cívica o turística. Carlos, el padre, es consciente de ello: “se trata de un miedo clasista, pánico de clase media. Él sabe que en realidad ese tipo de delitos, esos sucesos violentos, los sufren sobre todo las clases bajas, los más desprotegidos” (p. 131).

En un segundo orden, varios lugares de la novela apelan a las construcciones audiovisuales (tanto las noticias de los telediarios -pp. 170, 256-, como los espacios de ficción -pp. 108, 167, 239, 253-) como causantes de la creación artificial de miedos sociales. Sobre el papel de los medios de comunicación en esa creación ya habló Goytisolo en su momento en términos que merece la pena reproducir:

“Hoy no podemos alegar ya ignorancia: la información instantánea a través de la Red y los canales televisivos de atentados terroristas, bombardeos ciegos, brutalidades y abusos de quienes se creen investidos de un ‘destino manifiesto’ y nos arrastran a la espiral de violencia engendrada por su arrogancia, penetran en nuestros hogares como un producto de consumo más, en el mismo paquete que las emisiones destinadas a embrutecer aún, si cabe, al público que zapea con el mando a distancia: publicidad machacona que rebaja al ciudadano a una especie de yonqui y, como señaló William Burroughs, en vez de venderle la mercancía a él, lo vende, a él a la mercancía; muerte en directo, degüello de rehenes transmitido en tiempo real, planos de cadáveres muy poco exquisitos, niños y madres destrozados por bombas, desplome espectacular de rascacielos y de cuerpos lanzados al vacío, todas las crueldades y crímenes de nuestros semejantes difundidos y trivializados”[3].

En efecto, como apuntaba Bordieu, “Los peligros políticos inherentes a la utilización cotidiana de la televisión resultan de que la imagen posee la particularidad de producir lo que los críticos llaman el efecto de realidad, puede mostrar y hacer creer lo que muestra. Este poder de evocación es capaz de provocar fenómenos de movilización social”[4].

Rosa destaca el particular papel del cine como instrumento transmisor de ideología, que desde las películas infantiles ayuda a los niños a perfilar las sombras de su miedo, “que muestra como natural la forma de sociedad que habitamos, que nos construye una visión de la realidad nada inocente” (p. 240). Los narradores actuales participan de esa creencia, y la recrean en sus libros tal y como, a su juicio, sucede en la mente del individuo contemporáneo: “Hubo un primer plano en una de las pantallas. La cara destrozada de Arthur Rapp se salía de sí misma en espasmos de sorpresa y de dolor. Recordaba una masa de materia vegetal prensada. Eric quiso que se la mostrasen otra vez. Quiero verla otra vez. Lo hicieron, cómo no, y supo entonces que iban a hacerlo reiteradamente, hasta bien entrada la noche (…) hasta que la sensación causada desapareciera como por ensalmo de la secuencia o hasta que el mundo entero, todo el mundo, la hubiera visto a la fuerza, según qué sucediera primero” (Don DeLillo, Cosmópolis, Seix Barral, Barcelona, 2003, pp. 49-50).

Las consecuencias de este miedo cerval ya las hemos visto en otro post, más abajo (“Videovigilancia”): la sustitución por el ciudadano de la libertad por la seguridad. También lo ve así Rosa: “Pero aquello sería sólo un comienzo (…) entrarían en esa espiral securitaria que hace que la necesidad de protección nunca deje de crecer, pues las respuestas defensivas al miedo acaban generando más miedo, las medidas contra la inseguridad producen más sensación de inseguridad (el mismo mecanismo por el que una presencia excesiva de policías en una estación de tren no nos tranquiliza, sino más bien nos asusta), tras la cerradura antirrobo uno no podrá rechazar la alarma, y tras ésta las rejas a las ventanas, el servicio de conexión a la centralita, y ya nunca descansará” (p. 46). Un claro ejemplo se tuvo en Estados Unidos tras el 11/S, cuando los parlamentarios norteamericanos aprobaron, sin haberla leído, una ley que elevaba la seguridad nacional y que daba permiso a los poderes públicos para limitar ciertos derechos de los ciudadanos, como se demuestra en el documental de Michael Moore Fahrenheit 9/11. A los Estados les interesa atemorizar a los ciudadanos con la violencia social, bien sea para justificar el incumplimiento de su contrato de protección (como genialmente apunta Bauman en la cita con la que se cierra El país del miedo), bien para favorecer su permanencia tranquila en los hogares e intentar paliar el número de actos violentos. Es difícil saber hasta qué punto hay una voluntad consciente de los medios de comunicación de colaborar con estos propósitos, pero sí hay algo indudable, señalado por Ramón Fernández Durán: “la profusión de la violencia mediática busca insensibilizar y acostumbrar a los sujetos ante la creciente violencia real. (...) y en esa batalla épica, las fuerzas del orden pueden desarrollar toda la violencia que consideren necesaria, sin ningún tipo de limitaciones ni cortapisas legales, para triunfar sobre el mal. Este mensaje se repite cada vez más en los diferentes productos audiovisuales, de forma recurrente, como una especie de adoctrinamiento”[5]. Precisamente la descripción de ese adoctrinamiento, de esas lecciones “inculcadas también desde el aprendizaje de la ficción” (El país del miedo, p. 263), es el punto fuerte de la novela de Rosa y, seguramente, el motivo principal de su escritura. Un objetivo más que necesario en estos tiempos de ciudadanos convertidos en borregos no por su falta de inteligencia, sino por la inoculación constante del miedo, social o personal, en su mente hasta doblegarla por pánico.

Bien escrita, bien contada, presentada sin complejidades formales ni estructurales en un lenguaje directo y claro, El país del miedo es una novela psico-sociológica a la vez que un ensayo sobre las formas del miedo en nuestro tiempo y de los discursos que lo vertebran. Un libro para pensar detenidamente quién o quienes dirigen la construcción de los imaginarios infantiles, quién o quienes dirigen la violencia y la seguridad en nuestros días, y las oscuras y tortuosas relaciones entre los unos y los otros.

Notas

[1] Pedro Ugarte, “El miedo”, Materiales para una expedición; Lengua de Trapo, Madrid, 2002, p. 29.

[2] Isaac Rosa, Adios muchachos (casi un tango); Caja España, Valladolid, 1998, p. 43.

[3] Juan Goytisolo, “Fe de erratas”, El País, 27/11/2004, p. 13.

[4] Pierre Bordieu, Sobre la televisión; Anagrama, Barcelona, 1997, p. 27.

[5] Ramón Fernández Durán, Contra la Europa del capital y la globalización económica; Talasa Ediciones, S. L., Madrid, 1996, p. 202.